ليس الغياب وحده ما يُفجِّر الحزن. بل ذلك النوع من الحضور الذي كان يملأ فجواتنا دون أن ندري. موت زياد رحباني أو بالأحرى، الشعور بأن صوته قد انكسر فينا فجأة، لا يشبه الحداد على فنان. بل هو حداد على توازن داخلي، وعلى تمثيل رمزي عشنا معه في الخفاء.

زياد، كما عرفناه، لم يكن فنانًا عابرًا في مشهد. كان «أنا» ثانية تعيش خارجنا. إسفنجة سيكولوجية امتصّت توترنا الجمعي، وحوّلته إلى سخرية، موسيقى، مونولوجات، ومشاهد تُشبه كوابيسنا. وحين غاب، اختلّ توازن المنظومة، كمن نُزِع منه عضوٌ داخلي لم يكن يعرف أنه يملكه.

بين الدينامية النفسية والتمثيل الرمزي، يمكن النظر إلى زياد كـ «أنا عليا» Super-Ego شعبية، أو كصوت داخلي جماعي، تمامًا كما في مفهوم التمثيل النفسي الداخلي في التحليل النفسي.

هذا المفهوم يشير إلى أن الإنسان، منذ طفولته، يقوم بتخزين صور وعلاقات وانطباعات عن أشخاص مهمّين في حياته.. والد، أم، معلم، أو حتى شخصية عامة، بحيث يصبح هؤلاء جزءًا من بنيته النفسية، لا بوصفهم أفرادًا خارج ذاته، بل كـ «أصوات» أو «مواقف» أو «قيم» تتحرك داخله.

هذه الأصوات الداخلية قد تؤدي أدوارًا متعددة، كأن يعلّق زياد، بأسلوبه الساخر الحاد، على حدث أو مشهد يومي في حياة الفرد، والمحاسبة أو النقد.. وحين نستحضر موقفًا أو أغنية لزياد، تفضح زيفًا اجتماعيًا، أو نفاقًا سياسيًا، نشعر بدافع أخلاقي لمراجعة أنفسنا وواقعنا.

في البُعد الرمزي، يتحول زياد من مجرد موسيقار، أو كاتب أو ممثل، إلى رمز مُتَجسِّد للضمير الجمعي الشعبي؛ ضمير لا يتحدث بلسان السلطة، ولا بلغة الأبوة الوعظية، بل بصوت القريب، الصديق، أو «الرفيق» الذي يشاركك المقهى، النكتة، الحسرة، والأمل، الوجود، والمستقبل.

بهذا المعنى، يصبح «التمثيل النفسي الداخلي» لزياد أشبه بـ «المؤنِس الداخلي» الذي يتدخل في اللحظات المفصلية، يذكّر ويواسي ويضحكك أحيانًا، كأنه يقول لك: «لسه في أمل، حتى لو منضحكش إلا غصب عن القهر.»

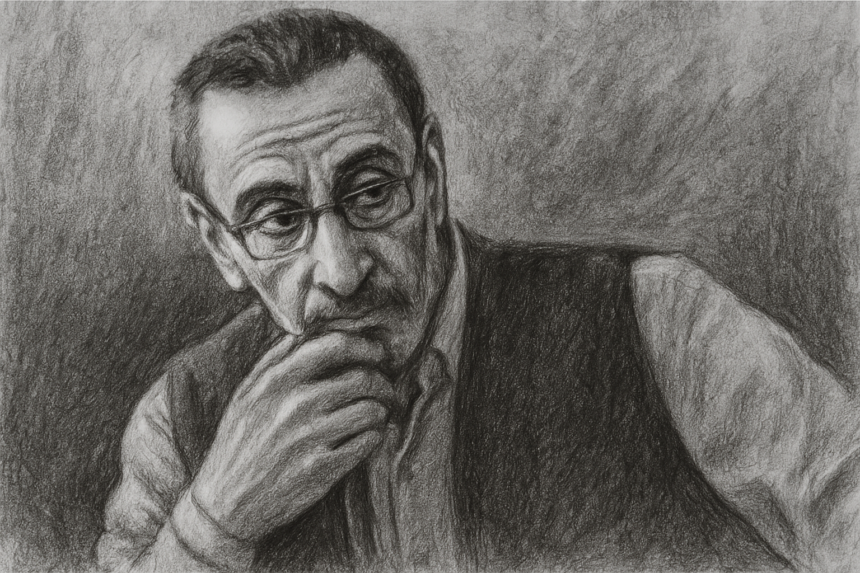

كان «أنا عليا» ساخرة، مُتمرّدة، لا تعظنا، بل تواسي قُبحنا بضحكة، وبكاءنا بجملة موسيقية. كان نموذجًا نُسقِط عليه صراعاتنا الداخلية، ثم نسترجِع منها شعورًا بالتوازن. لم يُمثل البطولة، بل الهشاشة النبيلة. وهذا بالضبط ما جعله مرآةً لنا جميعًا.

سوسيولوجيًا، يمكن اعتبار زياد مثالًا نادرًا على «المتكلِّم الرمزي بالنيابة» Symbolic Spokesman؛ ففي المجتمعات المقهورة، تُصادَر القدرة على التعبير، ويُحوّل القهر السياسي والطبقي إلى كبتٍ نفسي. هذا ما وصفه «فروم» حين تحدّث عن «الحرية التي تُخيف الشعوب المكبوتة»، لأن التعبير قد يصبح فعل انتحار.

هنا يظهر زياد، لا ليحرّض بالمعنى الكلاسيكي، بل ليحوّل القهر إلى خطاب مألوف. إلى نكتة، أغنية، مونولوج. كان يُمارس شكلًا من «التَطَهُّر الجمعي»، يفرّغ شحنات الغضب والخوف، والشعور بالعجز، من خلال لغة فنية، تقبّلها الجميع لأنها لا تُشبه اللغة السلطوية، ولا تلك الوعظية.

في التحليل النفسي، هناك حالة تُسمّى «الهُوَيّة البينية»، وهي مأزق أن لا تكون منتميًا تمامًا، ولا منقطعًا تمامًا. وكانت هذه هي مأساة زياد الشخصية والفنية.

إنه ابن فيروز، وابن الأرستقراطية الفنية، لكنه وقف مع الفقراء. يساري بلا شعارات مُتخشبة، مسيحي في عمق بلد ممزّق طائفيًا، لكنه يُغني عن الفقر كأنه الإمام الشافعي. سوريّ، لبناني، فلسطيني الهوى، لكنه فردٌ كاملٌ بذاته.

إن السخرية في أعمال زياد ليست مجرد نقد اجتماعي، وإنما ميكانزم دفاعي راقٍ، ضد الانهيار. يُحَوِّل الطاقة العدوانية، والقلق والخوف، إلى شكل فني مقبول اجتماعيًا.

زياد لم يكن فقط كاتبًا أو ساخرًا، بل موسيقارًا من طراز نادر. وهنا يجب استحضار مفهوم «تنظيم الوجدان»؛ فحين يُتوفّى فنان، نحزن. لكن حين يغيب زياد، نشعر أن جزءًا منّا اختفى. ليس لأنه الأهم، بل لأنه الأقرب للداخل، للوجدان، للطفل الذي لم يُشف.

لقد فقدنا نقطة توازن داخلية، كان زياد يمثّلها. فقدنا مساحة، يُمكن فيها للإنسان أن يكون هشًا دون خجل، أن يكره دون أن يُشيطَن، أن يسخر دون أن يتبلّد. فقدنا صديقًا داخليًا، لا يشبهنا لأنّه أفضل منّا، بل لأنّه كان يُحسن التعبير عنّا.

ربما لم يكن زياد «طبيبًا نفسيًا»، لكنه مارس شيئًا أعمق من العلاج، إنه الاحتواء الوجداني الجماعي. لم يعرض حلولًا، بل منحنا الاعتراف بوجود الألم. وكفى بذلك علاجًا.